原始根

著者:梅谷 武

語句:ウィルソン,原始根,離散指数,底,離散対数,直積分解,n冪剰余,n冪非剰余,平方剰余,平方非剰余

原始根について述べる。

作成:2006-06-16

更新:2021-03-17

オイラーは『数論研究』において、素数

pを法として考える場合、

がすべて異なるような数

rが

φ(p-1)個存在することを発見し、これを原始根と呼びました。これは既約剰余類群

(ℤ/pℤ)×が位数

p-1の巡回群になっていて、その生成元が

φ(p-1)個存在するということです。オイラー自身は任意の素数についてその原始根の存在を証明することができませんでしたが、ガウスは『整数論』でこれを証明し、さらに任意の奇素数の冪を法とする場合も原始根が存在すること、そして

2の冪が法の場合は原始根が存在しないことを示しました。この節では、まず、この原始根がどのように役に立つかを例を使って説明し、その後で任意の素数冪を法とする既約剰余類群の構造について解説します。

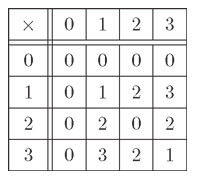

5を法として

2の冪乗を計算してみます。

| 20 ≡ 1, 21 ≡ 2, 22 ≡ 4, 23 ≡ 3, 24 ≡ 1

|

となり、既約剰余類群

(ℤ/5ℤ)×={1,2,3,4}は

2で生成される巡回群になっています。これは

2は法

5の原始根であることを示しています。

2c≡aであるとき

aを

bの

2を底とする指数といい、これを

と書くことにします。ガウスは『整数論』で

高木貞治は『初等整数論講義』で

と書いていましたが、本書では暗号理論で一般的に使われている記号を採用することにします。

指数に関して一般に次の性質が成り立ちます。

| a ≡ b (mod p) ⇔ logr a ≡ logr b (mod p-1)

|

また、離散対数と呼ばれる

logr関数には対数と同じような性質があります。

これらの性質から、既約剰余類の計算を指数計算に変換することができます。

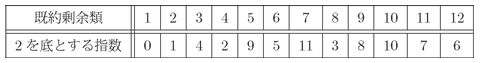

この一次合同式は暗算でも簡単に解けますが、離散対数を使って解いてみます。この場合、原始根2とそれを底とする指数表が与えられていることが必要です。

まず、両辺の

2を底とする離散対数をとります。

| log2 3 + log2 X ≡ log2 4 (mod 4)

|

指数表を参照して値を代入すると

となり、また指数表を参照することで解

X≡3(mod 5)を得ます。

両辺の離散対数をとると

| 3 log2 X ≡ log2 2 ≡ 1 (mod 4)

|

となりますが、法

4で

3倍して

1と合同になるものは

3しかありませんから、

log2X≡3(mod 4)より、解

X≡3(mod 5)を得ます。

両辺に

2をかけると

ここで両辺の離散対数をとると、

| 2 log2 (X-1) ≡ log2 4 ≡ 2 (mod 4)

|

法

4で

2倍して

2と合同になるものは

1と

3ですから、

となり、解は

X≡3または4(mod 5)となります。

任意の法

mに対して、その素因数分解を

m=p1e1 ⋯ pkekとすれば

系5.4.66より、

| (ℤ/mℤ)× ≅ (ℤ/p1e1ℤ)× × ⋯ × (ℤ/pkekℤ)×

|

と素数冪を法とする既約剰余類群の直積に分解されますから、素数冪を法とする既約剰余類群の構造がわかればすべての法の既約剰余類群の構造がわかります。

素数冪を法とする既約剰余類群の構造は次の4種類に分類されます。

| (1)

| 法p, p:素数の場合| (ℤ/pℤ)× ≅ <r>, rp-1 ≡ 1 (mod p) |

|

| (2)

| 法pe, p:奇素数, e>1の場合| (ℤ/peℤ)× ≅ <r>, rpe-1(p-1) ≡ 1 (mod pe) |

|

| (3)

| 法22=4の場合| (ℤ/22ℤ)× ≅ <-1>, (-1)2 ≡ 1 (mod 4) |

|

| (4)

| 法2e, e>2の場合| (ℤ/2eℤ)× ≅ <-1> × <5>, (-1)2 ≡ 52e-2 ≡ 1 (mod 2e) |

|

(1),(2),(3)の場合は巡回群になり、(4)の場合だけ2個の巡回群の直積になります。(1),(2)の場合、既約剰余類群の生成元を

原始根げんしこん, primitive rootと呼びます。

有理整数環

ℤを加法群と考えたとき、その部分群

Hは加法に関して閉じているので、任意の

n∈ℤ, h∈Hに対して、

| nh = h + h + ⋯ + h (n個の和)

|

を満たしますから、

Hは

ℤのイデアルになっています。したがって、

ℤの部分群全体の集合はイデアル全体の集合

ℑ(ℤ)と一致し、

定理2.4.32より、包含関係に関して

(ℕ,|)と双対な束を成します。

Gが巡回群であるとしましょう。巡回群とは一個の元

aで生成される群のことでした。

このとき、加法群

ℤから

Gへの写像を

と定めると、

| ea(k+l) = ak+l = ak al = ea(k)ea(l)

|

となり、加法群から乗法群への全射準同型写像になります。巡回群

Gとその生成元

aによって定まるこの写像を

離散指数りさんしすう, discrete exponentioalといいます。この写像の核は

Gの位数が無限の場合は

{ 0 }、位数が

nの場合は

(n)=nℤですから、群の準同型定理から、

| (1)

| Gの位数が無限の場合、ℤ ≅ G |

| (2)

| Gの位数がnの場合、ℤ/nℤ ≅ G |

となり、すべての巡回群は加法群としての

ℤか

ℤ/nℤと同型になることがわかります。

巡回群

G上で定義された離散対数に関して次が成り立つ。

| (i)

| loga(bc) = loga(b) + loga(c) |

| (ii)

| loga(bk) = kloga(b) |

| (iii)

| bが生成元のとき、loga(b)logb(c) = loga(c) |

証明

(i),(ii)は定義より。(iii)はloga(b)=k,logb(c)=lとすればb=ak,c=blであるからc=(ak)l= akl.■

巡回群が

ℤか

ℤ/nℤと同型になることから、巡回群がもつ特別な性質がいろいろとわかってきます。すぐにわかることは

| (C1)

| 巡回群は可換である。

|

| (C2)

| 巡回群の部分群は巡回群である。

|

ということです。

次に巡回群Gの位数nが有限の場合を考えます。ℤの部分群全体の集合は自然数の整除関係に関する束と双対になりますが、ℤ/nℤの部分群全体の集合はどのような構造を持つのでしょうか。

大雑把に言えばℤ/nℤの部分群全体の集合は、ℤの部分群全体の集合が成す束をnℤで割ってできる有限束になります。例としてn=6の場合を図示しておきます。

一般に

ℤ/nℤの部分群の成す束は次のような集合です。

| { dℤ/nℤ ≅ ℤ/(n/d)ℤ | d | n }

|

の約数

dの集合と一対一に対応し、

dに対応する部分群は

ℤ/(n/d)ℤと同型になります。このことを次のようにまとめておきます。

| (C3)

| 位数nの巡回群にはnの各約数dに対してn/dを位数とする部分群が唯一つだけ存在し、それが部分群のすべてである。

|

巡回群G=<a>の位数が無限の場合は、その生成元はaとa-1の二つしかありませんが、位数nが有限の場合は様子が違ってきます。

群

Gの元

aの位数が

nであるとする。任意の正の整数

mについて

d=(m,n)とすると

amの位数は

n/dである。

証明

amの位数をkとし、n'=n/dとおく。amk=1よりn|mkであるから、n'|k.一方、n|mn'よりamn'=1であるからk|n'.したがってn'=k.■

この補題から次のことがわかります。

| (C4)

| 位数nの巡回群G=<a>において、amの位数がnとなることと(m,n)=1となることは同等である。

|

したがって、位数

nの巡回群の生成元の個数は

φ(n)に等しくなります。

位数

nの巡回群

Gの元をその位数で分類することを考えます。

Gの元の位数は

nの約数ですから、

Odで位数

dの元の集合を表わすと

Gは

と分割されます。

Odの各元は位数

dの部分群を生成しますが、それは(C3)から唯一つしか存在しませんから、

Odは位数

dの部分群の生成元全体の集合に他なりません。これは

φ(d)と等しくなりますから、結局

が成り立つことがわかります。これは

命題5.5.36の別証明になっています。

次の補題は(ℤ/pℤ)×における原始根の存在を証明するために使われます。

有限群

Gにおいて、任意の正の整数

dに対して

xd=1を満たす元が高々

d個しか含まれないとき、

Gは巡回群である。

証明

Gの位数を

nとする。位数

nの元が存在することを示せばよい。正の整数

dに対して位数が

dであるような

Gの元の個数を

ψ(d)とする。ラグランジュの定理から

Gの元の位数は

nの約数であるから、

Odで位数

dの元の集合を表わすと

Gは

と分割され、

が成り立つ。

aを位数

dの元とすると、

aが生成する部分群

<a>={1,a,a2,⋯,ad-1}の元はすべて

xd=1を満たすので、仮定より位数

dの元はこれ以外には存在しない。したがって、

| ψ(d) = |  | | |

|

となるが、一方で

が成り立っていることから、

nの任意の約数

dについて

ψ(d) = φ(d)であり、特に

ψ(n) = φ(n)>1となり、位数

nの元が存在する。■

任意の素数

pについて、

Fp=ℤ/pℤは標数

pの有限体です。

系3.6.57より、任意の正の整数

dについて

d次の一元代数方程式

の根は高々

d個ですから、

補題5.6.32より既約剰余類群

(ℤ/pℤ)×は位数

p-1の巡回群です。

pを奇素数としたときに、

(k,p)=1なる整数

kと、

m≧1なる整数

mについて、

| (1+kpm)p = 1 + k'pm+1, (k',p) = 1

|

なる整数

k'が存在する。

証明

二項定理より、

| | | 1 + | | kpm + | | k2p2m + ⋯ + kpppm |

|

| | | 1 + kpm+1 + | | k2p2m + ⋯ + kpppm |

|

| | | 1 + pm+1 ( k + | | k2p2m + ⋯

+ kp ppm - m + 1 ) |

|

であるから、右辺の括弧の中を

k'とおけば

k≡k'(mod p)であり、

(k',p)=1が成り立つ。■

奇素数pとe>1なる整数eについて、既約剰余類群(ℤ/peℤ)×は位数pe-1(p-1)の巡回群になることを示します。

rを既約剰余類群

(ℤ/pℤ)×の原始根とすると、ある整数

kによって

と書くことができます。まず、

(k,p)=1と仮定しましょう。そうすると

上の補題から、

となり、

であることから、

(ℤ/peℤ)×における

rの位数は

pe-1(p-1)となり、

rが

(ℤ/peℤ)×の原始根になっていることがわかります。

(k,p)≠1の場合は、ある整数

kと

t≧1によって

と書くことができます。ここで

r'=r+pとおくと、

| r'p-1 = 1 + k'p, (k',p)=1

|

となり、

(k,p)=1の場合に帰着することができます。これは二項定理より、

| | | rp-1 + | | rp-2p + | | rp-3p2 + ⋯ + pp-1 |

|

| | |

| | |

となり、

| (r+p)p-1 = 1 + (kp - rp-2)p, k∈ℤ

|

と書け、ここで

(kp - rp-2,p)=(rp-2,p)=1となっています。

この表から(ℤ/22ℤ)× = { 1,3 }は位数2の巡回群となることがわかります。計算の都合上、この既約剰余系として{ 1,-1 }をとることにします。

e>2のとき、既約剰余類群(ℤ/2eℤ)×は、奇素数pに対する既約剰余類群(ℤ/peℤ)×とは異なり、巡回群にはなりません。しかし、二つの巡回群の直積として表現することができます。

一般に群の直積

G=G1 × G2 × ⋯ × Gkは自然な埋め込み写像

| Gi → G1 × ⋯ Gi × ⋯ × Gk, ai ↦ (1,⋯,ai,⋯,1)

|

によって、その各因子

Giを正規部分群として含んでいるとみなすことができ、さらに次の条件を満たしています。

| (a)

| i≠jならばGiとGjの元は可換である。

|

| (b)

| Gの任意の元はa1a2⋯akと一意的に表わすことができる。

|

逆に、

Gの部分群

G1,G2,⋯,Gkが(a),(b)を満たすとすれば、写像

| G1 × G2 × ⋯ × Gk → G, (a1,a2,⋯,ak) ↦ a1 a2 ⋯ ak

|

は群の同型写像となります。このとき

G1×G2×⋯×Gkを

Gの

直積分解ちょくせきぶんかい, direct product decompositionといいます。

次の補題は部分群の積が直積分解になっているかどうかを判断する条件を与えています。

群

Gがその部分群

G1,G2,⋯,Gkによって

G=G1×G2×⋯×Gkと直積分解されることと次の三つの条件が必要十分である。

| (i)

| Gi,i=1,⋯,kはGの正規部分群である。

|

| (ii)

| G=G1 G2 ⋯ Gk |

| (iii)

| (G1 ⋯ Gi) ∩Gi+1 = {1}, i=1,⋯,k-1 |

証明

[⇒](i),(ii)は条件(a),(b)から。(iii)

a1 ⋯ ai = ai+1とすると

a1⋯aiai+1-1=1であり、分解の一意性から

ak=1, k=1,⋯,i+1.[⇐](a)

i≠jとし、任意の

ai∈Gi, aj∈Gjについて

aiaj=ajaiを示す。

aiajai-1aj-1=(aiajai-1)aj-1=ai(ajai-1aj-1)は

Gi,Gjが正規部分群であることから

Gi,Gjに含まれ、

Gi∩Gj={1}に含まれる。よって

aiajai-1aj-1=1より

aiaj=ajai.(b) (ii)より任意の

Gの元は

a1a2⋯akと分解される。

a1a2⋯ak=b1b2⋯bkという二つの分解があったとする。

i≠jなる元の可換性から、

| (b1-1a1) (b2-1a2) ⋯ (bk-1-1ak-1) = bk ak-1

|

となり、(iii)より

bk ak-1=1となり、

ak=bkであることがわかる。同じようにして

i=1,⋯,k-1なる

iについて

ai=biが成り立つ。■

群の直積分解に関する準備が整ったので、e>2のときの既約剰余類群(ℤ/2eℤ)×の構造を調べることにしましょう。

p=2のとき

補題5.6.36は成り立ちませんが、その証明からわかるように

m>1という条件にすれば成り立ちます。

(k,2)=1なる整数

kと、

m>1なる整数

mについて、

| (1+k2m)2 = 1 + k'2m+1, (k',2) = 1

|

なる整数

k'が存在する。

証明

演習とする。■

この補題を

k=1,m=2に適用すると

5=1+22ですから、

| | |

| | |

| | |

| | | 1 + ke-3 2e-1, (ke-2,2)=1 |

|

| | |

となり、法

2eで考えると

5の位数は

2e-2です。

ϕ(2e)=2e-1ですから、

<5>={ 5i | i = 0,1,⋯,2e-2-1 }は

(ℤ/2eℤ)×の指数

2の部分群になっています。

であることを示します。

5≡1(mod 4)より、正の整数

iについて

5i≡1(mod 4)ですから、

-1∉<5>であることがわかります。既約剰余類群は可換ですから、任意の部分群は正規部分群になり、特に

<-1>と

<5>は正規部分群で、

<-1>∩<5>={1}が成り立っていますから、両辺の位数が等しいことから同型であることがわかります。

素数を法とする原始根の存在が保証されたことによって、冪剰余の判定条件に関する次の定理を容易に証明することができます。

pを素数とするとき、正の整数に対して

が解をもつ必要十分条件は、

d=(n,p-1)としたとき

となることである。このとき解の個数は

d個である。

証明

pを法とする原始根を

rとすると、

Xn≡a(mod p)は

| n logr X ≡ logr a (mod p-1)

|

と同等であり、

命題5.2.3より、

d|lograのとき、

p-1を法として

d個の解をもつことがわかっている。[

⇒]

d|lograであるとする。

logra=m, m=m'dとおくと、

| a(p-1)/d ≡ rm(p-1)/d ≡ rm'(p-1) ≡ 1 (mod p)

|

となり、

aは解である。[

⇐]

| a(p-1)/d ≡ rm(p-1)/d ≡ 1 (mod p)

|

より、

p-1|m(p-1)/dであるから、

d|mが成り立つことがわかる。■

素数

pを法とする

n冪剰余は、

d=(n,p-1)としたとき

p-1個ある既約剰余類の中に

p-1/d個存在する。

法13においていくつかの例を見てみます。

両辺の離散対数をとると、

| 3 log2 X ≡ log2 a (mod 12)

|

より、

3冪剰余となる

aに対応する指数

log2aは

0,3,6,9の4個で、それに対応する既約剰余類、すなわち

3冪剰余は

1,5,8,12の4個です。

両辺の離散対数をとると、

| 2 log2 X ≡ log2 a (mod 12)

|

より、平方剰余となる

aに対応する指数

log2aは

0,2,4,6,8,10の6個で、それに対応する既約剰余類、すなわち平方剰余は

1,3,4,9,10,12の6個です。

次の定理はガウスの『整数論』によればウェアリングによって最初に公表されたものですが、

ウィルソンWilson, John, 1741-1793の功績とされ、1771年にラグランジュによって始めて証明されました。このとき、オイラーがラグランジュからウィルソンの定理に関する二種類の証明を受け取ったときに、オイラーは原始根を使った証明をラグランジュに返送しました。ここではそのオイラーの証明を紹介することにします。

証明

法

pの原始根を

rとすれば、

| (p-1)! ≡ r1+2+ ⋯ + (p-2) ≡ r(p-1)(p-2)/2 (mod p)

|

ここで、

rの位数は

p-1であるから、

(r(p-1)/2)2≡1(mod p), r(p-1)/2≢1(mod p)となり、

r(p-1)/2の位数は

2である。法

pの既約剰余類群は位数

p-1の巡回群であるから、位数

2の元は

ϕ(2)=1個しか存在せず、

-1は位数

2であるから

r(p-1)/2≡-1(mod p)であり、

| (p-1)! ≡ (-1)p-2 ≡ -1 (mod p)

|

■

nが合成数であるとき

n=ab, a > 1, b > 1と書けます。このとき、

であり、一般に

m>1のとき

(m,m+1)=1ですから、

| a ∤ (n-1)!+1, b ∤ (n-1)!+1

|

から

| n ∤ (n-1)! +1 ⇔ (n-1)! ≢ -1 (mod n)

|

が成り立ちます。これを素数判定法としてまとめておきます。

この条件で素数であるかどうか判定するには階乗の計算が必要になるため、実際にはあまり使われません。

人 物

ウィルソン Wilson, John, 1741-1793

数 学

原始根 げんしこん, primitive root

離散指数 りさんしすう, discrete exponentioal

底 てい, base

離散対数 りさんたいすう, discrete logarithm

直積分解 ちょくせきぶんかい, direct product decomposition

n冪剰余 nべきじょうよ, residue of n-th power

n冪非剰余 nべきひじょうよ, non-residue of n-th power

平方剰余 へいほうじょうよ, quadratic residue

平方非剰余 へいほうひじょうよ, quadratic non-residue